各地の取り組み:上士幌町

1.運行地区の情報

◆人口(住民基本台帳人口、令和6年1月1日現在)

- 市町村の総人口:約4,800人

- 運行地区の総人口:約3,900人

◆運行地区に関する情報

- 市街地を運行する公共交通はコミュニティバスのみで、運行曜日が週3回(火・水・金)となっており、公共交通が不在となる曜日が存在している。

2.事業概要

◆取り組み体制

- 事業主体:上士幌町

- 運行業務の受託者:上士幌タクシー有限会社

- その他、自動運転システムの設計・運行に関与している企業・団体:

ボードリー株式会社

◆導入フェーズ

- レベル2の事業:社会実装

- レベル4の事業:実証実験

◆運行期間

- レベル2自動運転サービス

2022年12月~継続中 定期運航開始

2023年6月~ 運行ルート拡大(2路線)

2024年10月~ 運行ルート拡大(3路線) - レベル4自動運転サービス

2024年10月28日~11月30日 無人レベル4実証走行

※現在はレベル2で運行

3.導入の経緯・目的

◆導入の目的、解決しようとした課題及び期待する効果

- 運転手の人手不足により、地域の公共交通は運行日が限定され、高齢者や自動車非保有者、免許返納者にとって移動手段の確保が課題となっている。この課題に対応するため、自動運転車両を導入し、運行日数の拡充と移動手段の維持を目指すため

- 都市部に比べ利用者が少ない区域においても、高齢者等のための地域の足を確保するために公共交通を維持している。自動運転を導入することで利用者一人あたりの公共交通維持にかかるコスト構造を見直し、効率的かつ持続可能な運行の実現を図るため

◆自動運転導入以外に検討・導入した取り組み

- 農村福祉バスのデマンド化

- 自動運転に期待した役割:将来の公共交通構築の一つの手段として自動運転事業を推進

4.自動運転システムの概要

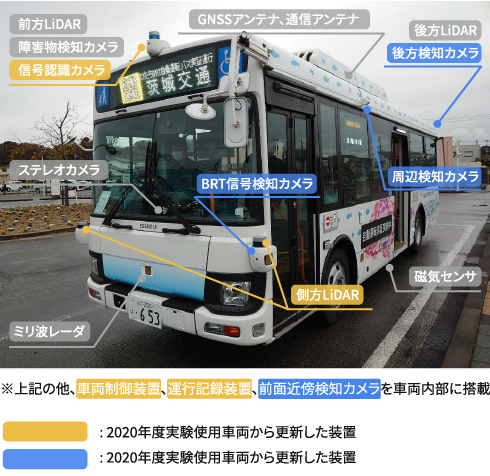

4.1 車両

◆使用車両

- NAVYA社(ARMA)

- 着座定員11名(乗員を含む)

◆車両数

- 全保有台数:購入1台

(同時運行1台)

◆車両・塗装のデザイン

- 「KAMISHIHORO」+「上士幌を構成するモノコト」のモチーフを記号化した18パターンでカラフルに彩ることで町民に愛されるバスになるようにデザインにした。(右図参照)

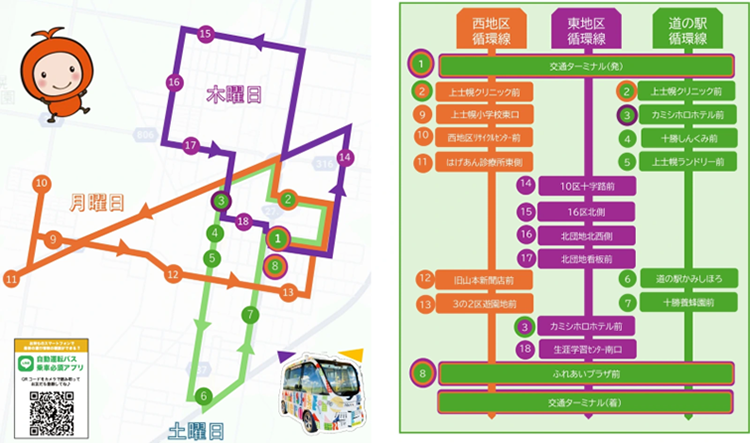

4.2 ルート

◆路線

- 3路線(平均で約4㎞)

- 交通ターミナルと町内の主要施設を結ぶ3つの循環ルート

①交通ターミナルから認定こども園前までの片道区間(約600m):レベル4

➁上記以外の区間:レベル2

◆運行距離(往復もしくは一周の平均距離)

- 4km

◆ルートの特徴

- 交通ターミナルと町内の主要施設を結ぶ3つの循環ルートを設定

4.3 費用負担

◆活用した国・都道府県の補助事業

- 累積金額:-

- 主な使途:車両調達、市街地全域のマッピング、遠隔監視体制構築等

- 直近の年度の金額: 135,000(2024年度)

- 直近の年度に活用した国・都道府県の補助事業の名称:

地域公共交通確保維持改善事業費補助金(自動運転社会実装推進事業)(国土交通省)

◆活用した民間資金源及び金額

- 累積金額:-

- 主な使途:-

- 直近の年度の金額:-

- 活用した民間資金源:寄付、視察収入

◆自治体負担額

- 累積金額:-

- 主な使途:-

- 直近の年度の金額:-

◆直近年度の運行コスト

- 直近の年度の金額:-

- 主な使途:-

◆事業性向上のために工夫していること

- -

4.4 運行実態

◆運行日・便数

- 月曜日、木曜日、土曜日

- 6便

◆配置スタッフ

- 1便に乗車・従事しているスタッフ

- 運転士:1人

- 保安員:0人

- 遠隔監視員:1人

- その他 0人

- 遠隔監視員等が対応する車両数:1台/人

4.5 利用実態

◆1日平均利用者数

- 9人/日

◆利用者の特徴

- 利用目的(多い順)

- 視察・試乗

- 観光・レジャー等

- 健康増進施設(温泉施設併設)利用

- 利用者の年代(多い順)

- 40代~50代

- 60代~70代

5.住民・議会への説明

◆住民への説明

- 運行地区の住民向けの説明会の実施時期・回数:-

- その他住民の認知度向上・理解促進のために取り組んだこと:

- 地域のサークルやサロンで試乗会の開催

- 地元小・中・高学校での講義活動

- 地域イベントでの特別便運行 など

◆議会への説明

- 議会での説明の実施時期・回数:-

6.事業者のコメント

◆事業が地域に与えている効果

- これまで公共交通手段を提供できていない部分(曜日や時間)にプラスαの移動手段として導入。町民や観光客の移動手段になっている

- 報道による町の認知度向上、視察やツアーによる来訪客の増加

◆工夫した点

- 自動運転の段階的な実証実験を重ね、定期運行の開始を行うことで、社会的受容性を高めていった

- 定期運行以外で、イベントや町民サークルなどで体験試乗会を実施し、町民が自動運転に接する場面を増やしている

- 事業推進と地域の実情に合った運行を行うため、自動運転専任の民間企業人材を活用した

- 運行は、地元の交通事業者と連携して実施

◆苦労した点

- 冬季期間の運行(除雪との連携)

◆今後の発展に関して構想していること

- 定期運行ルートの拡大

- レベル4ルートの拡大や悪天候時の運行

7.担当窓口・関連資料

◆担当窓口

- デジタル推進課

◆自動運転を紹介しているWebサイトや資料